| |

Mannesmann

|

vom Stahlrohr zum Mobilphone

|

Bestell-NR.: D324

Preisliste

Preisliste

|

Bestell-NR.: D323

Preisliste

Preisliste

|

Bestell-NR.: D332

Preisliste

Preisliste

|

Bestell-NR.: DM47e

und das blieb noch von Mannesmann übrig

Preisliste

Preisliste

|

| | | | Die Brüder Reinhard und Max Mannesmann erfanden 1885 im Remscheider Feilenbetrieb

ihres Vaters ein Walzverfahren zur Herstellung von nahtlosen Rohren. 1889 gründen

sie mit verschiedenen Partnern Röhrenwerke in Bous/Saar, Komotau/Böhmen,

Landore/UK und Remscheid.

| | | Erst durch die Verbesserung der Herstellung

(Pilgerschritt-Verfahren) erfolgte die Marktreife. Bei diesem Verfahren

wird ein Stahlblock auf der Schrägwalze zu einem Hohlkörper geformt.

Im zweiten Schritt wird dieser Hohlkörper auf der Pilgerwalze zum fertigen Rohr

gewalzt.

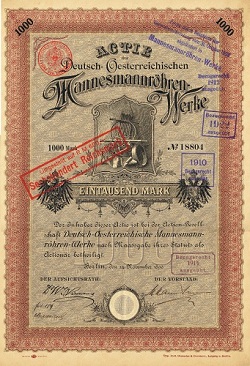

Am 16.Juli 1890 wurden alle kontinentalen Mannesmannröhren-Werke zur

"Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werke AG" mit Sitz in Berlin zusammengefasst. Mit einem

Grundkapital von 35 Mill. RM gehörte das Unternehmen zu den 10 größten Firmen im Deutschen Reich.

Reinhard und Max bildeten den Vorstand, schieden aber 1893 wieder aus. Im gleichen

Jahr wurde der Firmensitz nach Düsseldorf verlegt.

Schon von Beginn an wurde in mehreren Standorten produziert; Das Werk in Bous

belieferte Westeuropa (Fahrradröhren,Gasflaschen), das Werk in Remscheid lieferte

militärische Ausrüstung, das in Böhmen den Balkan, Osteuropa und den Mittelmeerraum

und das Werk in UK belieferte das britische Empire.

Noch im Jahre der Firmengründung wurde im Kaukasus die erste Ölhochdruckleitung der

Welt verlegt. Dabei wurden Höhenunterschiede von 1.000 m überwunden.

Im ersten Geschäftsjahr wurde bei einem Umsatz von 3.2 Mill RM ein Gewinn von

226.000 RM erzielt. Die mangelnde kaufmännische Erfahrung der Mannesmann Brüder

sowie eine Neubewertung der Patente führte 1893 zu einem Verlust von 20 Mill RM.

Die Folge war eine Beschränkung der

hergestellten Produkte, Personalentlassung in der Zentrale Berlin und den Werken und Verlegung

der Zentrale nach Düsseldorf. 1893 wurden die Kosten gedeckt und in den darauffolgenden Jahren

wurde Gewinn erzielt. 1906 konnte die erste Dividende gezahlt und die

Mannesmann-Aktie an der Börse plaziert werden.

| | | 1890 baute Mannesmann in Düsseldorf-Rath eine neues Werk für nahtlose Röhren.

Nach der Jahrhundertwende

wurde eine eigene Vertriebsorganisation aufgebaut. 1908 wurde

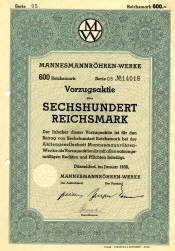

die Gesellschaft aufgesplittet in die Mannesmannröhren-Werke in Düsseldorf als Zentrale und

die Österreichischen Mannesmannröhren-Werke in Wien als Tochter.

Mannesmann war ein reiner Stahlverarbeiter ohne eigene Stahlproduktion. Er baute deshalb nach

der Jahrhundertwende eine eigene Vormaterialbasis auf. Hierzu kaufte er die Saarbrücker

Guss-Stahlwerke und das Werk Grillo-Funke in Gelsenkirchen. 1929 nahm das eigene Hüttenwerk in

Duisburg-Huckingen den Betrieb auf.

Ab 1924 hatte Mannesmann auch eine eigene Rohrweiterverarbeitung.

Nach 1945 wurden die Mannesmannröhren-Werke durch die Alliierten liquidiert und 1952 in 3

selbständige AG aufgeteilt: Mannesmann AG, Consolidation Bergbau AG, Stahlindustrie und

Maschinenbau AG. Aber bis 1955 wurden die Werke wieder zusammengeschlossen. 1969 wurde der

Mannesmann Steinkohlenbergbau in die Ruhrkohle AG übernommen und 1970 mit Thyssen eine

Arbeitsteilung erzielt: Mannesmann übernahm die Rohrfertigung und Rohrverlegung, Thyssen

die Walzstahl-Herstellung. Damit wurde Mannesmann zum größten Rohrerzeuger der Welt.

Die neue strategische Ausrichtung von Mannesmann wurde dadurch verstärkt, dass Mannesmann als

Halbzeug-Hersteller keine EU-Subventionen erhielt.

Als erstes Unternehmen der Montanindustrie begann Mannesmann in den 1960er Jahren mit der

konsequenten Diversifikation. Es wurden z.B. gekauft: 1968 Rexroth (Hydraulikkomponenten),

1972 Demag AG (Maschinenbau), 1987 Fichtel&Sachs (Fahrzeugteile),

1990 Kraus-Maffei (Spritzgußmaschinen und Verkehrstechnik), 1991 Boge und VDO (Fahrzeugteile).

Der Bundespostminister Schwarz-Schilling ließ auf Drängen der EU den Wettbewerb auf dem

Mobilfunk-Gebiet im September 1987 zu. Mannesmann bewarb sich um die begehrte erste private

Lizenz und erhielt am 7. Dezember 1989 die Lizenz für das Mobilfunktnetz D2 in

Deutschland - gegen starke Konkurrenz von BMW, Daimler und MAN. Zugleich wurde die Mannesmann

Mobilfunk GmbH in Düsseldorf gegründet. Im Juni 1992 konnte der kommerzielle Betrieb

aufgenommen werden: vorher gab es noch keine dem technischen Standard entsprechenden Geräte.

Sechs Monate später gab es bereits 100.000 Kunden und im August 1997 mehr als drei Millionen. 1997

waren bei Mobilfunk 13.400 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Umsatz von ca. 7 Mrd. DM erwirtschafteten.

Damit erfolgte die radikale Trennung von den "alten" angestammten Geschäftsfeldern. D2

Mannesmann war vom Anfang an Marktführer. 1997 wurde die Arcor AG gegründet, ein

Gemeinschaftsunternehmen mit der Deutschen Bahn (50,2 %) im Telefon-Festnetzbereich. Damit

wurde Mannesmann zum zweitgrößten deutschen Anbieter von Telekommunikationsdiensten. ARCOR

hatte 7.000 km Lichtwellen- und 33.000 km Kupferkabelnetze. Und dann ging es Schlag auf Schlag:

Joint Venture mit Olivetti und Cegetel, 1998 Erwerb der österr. tele.ring, 1999 Mehrheit an

den italienischen Omnitel und Infostrada und der britischen Orange.

1999 beschloss Mannesmann die industriellen Aktivitäten in die Atecs Mannesmann AG

auszugliedern und später an die Börse zu bringen. Mannesmann wurde aber durch die feindliche

Übernahme von Vodafone überrascht. Nach einem kräftigen Schlagabtausch übernahm Vodafone die

Aktienmehrheit an Mannesmann. Die Begleitumstände der Zustimmung durch das Mannesmann-Management

hatten ein gerichtliches Nachspiel.

Die Atecs Mannesmann wurde an Siemens verkauft und von dieser wieder in Teilen veräußert. | | | Mannesmann erwarbt die G.L.Rexroth GmbH

Als eines der ersten Montanunternehmen diversifizierte Mannesmann seine Struktur und erwarb

1968 50 % der Rexroth GmbH. Das Familienunternehmen hatte einen Umsatz von 100 Mill DM und

stellte Geräte zur Ölhydraulik sowie für Steuerung und Regelungen her. 1975 wurden 100 % an

Rexroth übernommen. Unter Mannesmann wuchs der Umsatz von Rexroth auf 2,9 Milliarden DM im

Jahre 1990. 1997 erfolgte eine Umwandlung in Mannesmann Rexroth AG

(heutiger Name: Bosch Rexroth GmbH).

Mannesmann Demag

Durch die Arbeitsteilung mit Thyssen entfiel der Bereich Walzstahl bei Mannesmann. Es musste

also ein anderer her und den fand man im Maschinenbau. Im Herbst 1972 wurde die Demag AG,

Duisburg gekauft. Demag hatte einen Umsatz von 1,6 Milliarden DM besonders auf dem Gebiet der

Fördertechnik. Der Kauf sollte durch ein Umtauschangebot erfolgen, wobei 1,6 Demag Aktien auf

eine Mannesmann kamen, zuzüglich 35 DM in bar pro 100 DM Aktie. Nachdem Tausch besaß

Mannesmann 89,6 %, 1983 hatte Mannesmann 100 %. Heute befinden sich Teile dieser am Schluss mit

Krauss-Maffei vereinigten Gesellschaft in verschiedenen Händen: die Hüttentechnik bei Schloemann Siemag;

MPM bei Apax, Demag Cranes & Components bei KKR, der Rest bei Siemens.

Mannesmann im Automotive Geschäft

1982 wurde Kienzle Apparate GmbH in Villingen-Schwenningen mit 50 % Beteiligung erworben. Das

Kerngeschäft von Kienzle war "alles rund um das Auto". Damit faßte Mannesmann generell als

Autozulieferer Fuß. Durch den Erwerb von Fichtel & Sachs AG im Jahre 1987 sowie Boge und VDO 1991

baute Mannesmann seine Position aus. Heute gehört Sachs zu ZF und VDO zu Siemens.

| | | Die unfreundliche Übernahme von Mannesmann durch die britische Vodafone schlug

hohe Wellen. Vom Ausverkauf Deutschlands war die Rede.

Vom Bundeskanzler Schröder, über die Wirtschaftsverbände bis hin zu den

Gewerkschaften reichte die Ablehnungsfront: die Perle der deutschen Industrie musste

gerettet werden. Die für Globalisierung offene FDP wollte sogar ein

"internationales Regelwerk gegen feindliche Übernahmen" in das EU-Recht aufnehmen.

Normalerweise laufen solche Deals andersherum: die Deutschen übernehmen.

Wie z. B. 1994 BMW bei Rover oder VW bei Rolls Royce oder Deutsche Telekom be One 2 One.

Die britische Seite verstand also die deutsche Reaktion nicht, denn deutsche Firmen

verleibten sich die britischen Firmen ein und die britischen Medien sprachen von "Populismus,

Nationalismus und Schikane" auf Grund der deutschen Reaktionen.

Bei der Übernahme ging es allerdings um mehr als nur um einen Zusammenschluss.

Es war ein Kampf zweier unterschiedlicher gesellschaftlicher Modelle: Mannesmann als Symbol

für den Rheinischen Kapitalismus und Vodafone für die anglo-amerikanische

Shareholder-Kultur. Mannesmann galt auch bei den Gewerkschaften wegen der Montan-Mitbestimmung

und den einflussreichen Arbeitnehmer-Vertretern im Aufsichtsrat als Vorbild. Vodafone dagegen

war die soziale Marktwirtschaft fremd. Aber es ging weder um Arbeitnehmerinteressen noch

partnerschaftliches Management, es ging um "wer hat auf den Märkten der Zukunft das Sagen".

Eine freundliche Übernahme war unmöglich, da die Arbeitnehmervertreter fast die

Hälfte der Simmen im Aufsichtsrat hatten. Vodafone musste also die

Aktionäre überzeugen. Vodafone nannte eine Übernahmesumme in Euro, die

höher war, als das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Die Briten wollten allerdings lieber

eine Übernahme durch Aktientausch. Zusätzlich mussten sich die neuen Besitzer von

Orange trennen. Ja und dann stimmte plötzlich das deutsche Mannesmann-Management zu:

Angeblich soll Geld geflossen sein.

|

|