| |

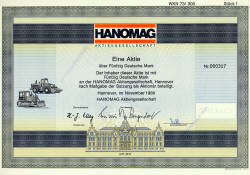

Hanomag

|

Die kräftigen Bullen

|

Bestell-Nr.: DM119f

Preisliste

Preisliste |

Das Unternehmen wurde am 6. Juni 1835 von

Georg Egestorff in Linden, seit 1920 Hannover-Linden unter dem Namen

"Eisen-Giesserey und Maschinenfabrik Georg Egestorff" gegründet. 1868

wurde die Fabrik an Bethel Strousberg verkauft und 1871 von der neu

gegründeten "Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Georg

Egestorff" übernommen. 1904 wurde durch Erich Metzeltin die

Telegraphenadresse aus Kostengründen auf Hanomag abgekürzt; seit 1912

wurde Hanomag dann auch als Briefadresse verwendet |

| Hanomag

gehörte über viele Jahrzehnte bis ca. 1920 zu den bedeutendsten

Lokomotivproduzenten in Deutschland. Die Fabrik von Georg Egestorff lieferte

bereits 1846 ihre erste Dampflokomotive "Ernst August", die den

Eröffnungszug der Hannoverschen Staatsbahn von Lehrte nach Hildesheim zog.

Sie gehörte damit zu den ersten Lokomotivfabriken in Deutschland. |

Nach Egestorffs

Tod 1868 erwarb der Bethel Strousberg das Werk in Linden. Strousberg erweiterte

die Produktionskapazitäten deutlich. In diese Zeit fällt der

Gleisanschluß an die Hannover-Altenbekener Eisenbahn, wodurch die

umständlichen Lokomotivtransporte auf Pferdewagen zum Staatsbahnhof

entfielen. Aufgrund von geplatzten Auslandsgeschäften musste Strousberg

die Fabrik bereits 1871 wieder verkaufen. Ein Bankenkonsortium gründete

daraufhin die "Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Georg

Egestorff", die das Werk übernahm.

In den Folgejahren – das

Königreich Hannover war zwischenzeitlich von Preußen annektiert

worden – entwickelte und produzierte das Werk vor allem für die

Preußischen Staatseisenbahnen. Seit 1894 war Hanomag auch exklusiver

Lieferant der Oldenburgischen Staatsbahn. Ein wichtiges Standbein der Hanomag

war auch der Export: Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurden bereits etwa 40% der

Lokomotiven ins Ausland geliefert. |

1880 wurde eine

der ersten Motorlokomotiven der Welt als Prototyp gebaut. Nach Patentproblemen

gab man dies jedoch wieder auf und beschränkte sich weiterhin auf die

Herstellung von Dampfloks.

Nach einen Wechsel in der Direktion

kündigte sich 1922 eine Verschiebung im Produktionsspektrum der Hanomag

an, weg von der Lokomotivproduktion. Eine wesentliche Ursache für diese

Verschiebung war der stark gesunkene Bedarf an Lokomotiven nach der hohen

Kriegsproduktion im Ersten Weltkrieg. Nach 10.578 Lokomotiven stellte die

Hanomag am 29. Juni 1931 schließlich die Lokomotivproduktion ein. Das

Lokomotivgeschäft der Hanomag wurde an Henschel in Kassel

verkauft.

Unabhängig vom Lokomotivbau weitete die Hanomag die

Produktpalette aus: |

| Ab 1905 |

Produktion von LKW (bis 1977,

ab 1969 unter Hanomag-Henschel-Fahrzeugwerke GmbH unter zunächst

51-prozentiger, später 100-prozentiger Beteiligung der Daimler-Benz AG.

|

| Ab 1912 |

Produktion von Tragpflügen

mit bis zu 80 PS Benzolmotoren, ab 1924 erster Traktor mit Benzolmotor, 1931

erster Dieselschlepper mit 4-Zylindermotor. Hanomag war 1939 und Anfang der

1950er Jahre Marktführer. 1953 folgte eine teilweise Umstellung auf 2-Takt

Dieselmotoren. Diese Motoren waren aber nicht ausgereift und wenig standfest.

Dies hatte einen massiven Einbruch der Verkaufszahlen zur Folge. Seit 1962

wurden nur noch 4-Takt Dieselschlepper gebaut bis zur Einstellung der

Produktion 1971. |

| Ab 1924 |

Produktion von Personenwagen

(bis 1941), Ein Neuanfang blieb 1951 im Prototypstadium stecken). |

| Ab 1931: |

Produktion von Baumaschinen.

|

Die bekanntesten

Maschinen der Hanomag sind heute die Traktoren. Von 1912 bis 1971

verließen mehr als 250.000 Maschinen von 12 - 92 PS die Werkshallen.

1969 fusionierten innerhalb des Rheinstahl-Konzerns die Nutzfahrzeug-Sparten

von Hanomag und den Henschel-Werken zur "Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke

GmbH" (HHF), an der sich Daimler-Benz beteiligte und diese bis 1971 komplett

übernahm.

In den 70er Jahren übernahm der damalige deutsche

Wirtschaftsmanager Horst-Dieter Esch die Hanomag und gliederte sie,

neben vielen anderen Baumaschinenfirmen, in seine IBH-Holding ein, um den

größten Baumaschinenkonzern der Welt zu formen. Die IBH endete im

Konkurs. Esch wurde im März 1984 verhaftet und im Oktober des gleichen

Jahres vom Landgericht Koblenz wegen Betrugs in Tateinheit mit

Konkursverschleppung zu sechseinhalb Jahren Haft und 90.000 DM (46.000 Euro)

Geldstrafe verurteilt.

1989 stieg der japanische Baumaschinenhersteller

Komatsu bei der stark angeschlagenen Hanomag ein. 1995 wurde der Betrieb

in Hanomag Komatsu AG umbenannt und produziert bis heute in Hannover

Baumaschinen, die jedoch statt "Hanomag" nur noch die Aufschrift "Komatsu"

tragen. |

Hanomag produzierte in den 1920er

Jahren einen revolutionären Kleinwagen, der auf dem Fließband

entstand. Aber auch der Hanomag 2/10 PS Kleinwagen wurde hergestellt

("Kommissbrot"). Der Einzylinder-Viertaktmotor mit 499 ccm Hubraum saß im

Heck und trieb über eine im Ölbad schwimmende Kette die

Hinterräder ohne Differential an. Damit erreichte der Wagen eine

Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h. Der nur 370 kg schwere Zweisitzer war so

schmal, dass man auf 2 Scheinwerfer verzichten konnte (erst ab 1931 schrieb

eine Gesetzesänderung die Umrüstung auf zwei Scheinwerfer vor). Die

sonst üblichen Kotflügel und Trittbretter fehlten. Aus Gründen

der Stabilität hatte das rechtsgelenkte "Kommissbrot" nur auf der linken

Seite eine Tür. Bis 1928 wurden fast 16.000 Stück produziert. Der

Kaufpreis lag bei 2.000 - 2.500 Reichsmark. Obgleich das Fahrzeug von der

Konzeption her eine gebrauchsfähige Lösung des Kleinwagenproblems

darstellte, neigte die Käuferschaft eher zu teureren "richtigen" Autos,

wie dem Dixi oder dem Opel Laubfrosch, zumal die Unwucht des stehenden

Heckmotors das Auto im Leerlauf in eine unangenehme hüpfende Bewegung

versetzte. Redewendung: Ein bißchen Blech, ein bißchen Lack, und

fertig ist der Hanomag!

Hanomag präsentierte 1928 den wesentlich

komfortableren und leistungsfähigeren Nachfolger mit 745 ccm

Vierzylindermotor mit 16 PS Leistung. Über ein angeblocktes

Dreiganggetriebe wurden die Hinterräder, immer noch ohne Differential,

angetrieben. Die Karosserie bestand aus mit Stahlblech verkleidetem

Hartholzgerippe. Zunächst nur als schmuckes Cabrio mit Notsitz vertrieben,

kam im Winter 1929/30 die Limousine mit stärkerem Motor dazu. |

| 1934 brachte Hanomag mit dem "Rekord"

sein erstes 1,5-Liter Mittelklasse-Automobil auf den Markt. Die

Ganzstahlkarosserie in der Jupiter-Form blieb bis 1938 das wichtigste Modell im

Verkaufsprogramm. Ab 1937 gab es den Rekord mit Lochscheibenrädern,

Stromlinienheck und etwas höherer Leistung. 1936 stellte Hanomag den

"Rekord Diesel" mit 1.910 ccm vor. Zeitgleich mit dem Mercedes-Benz 260 D

gehörte er zu den ersten Serien-PKW mit Dieselmotor. |

| Auf der Frankfurter IAA 1951 stellte

Hanomag den "Partner" vor, mit dem die Rückkehr auf den Markt

für PKW versucht wurde. Zwar war der Wagen in bezug auf Design und Technik

auf der Höhe seiner Zeit (Dreizylinder-Zweitaktmotor mit 28 PS aus knapp

700 ccm Hubraum, 100 km/h Spitze, 3 Sitze vorn, zwei Notsitze für Kinder

hinten), fand aber beim Publikum so wenig Anklang, dass er nicht in Serie ging.

|

|