| |

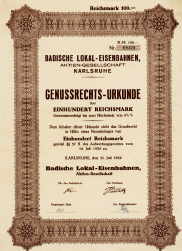

Badische Lokal-Eisenbahnen

|

|

Bestell-Nr.: Dd251b

Preisliste

Preisliste

|

Die meisten der sogenannten deutschen Kleinbahnen entstand um 1900. Der Staat hatte

die notwendigen Eisenbahnstrecken gebaut, alles andere wurde als zu teuer betrachtet und den

Privaten überlassen. Damit diese aber auch in den Bau einstiegen, wurden die Baustandards kräftig

reduziert. So wurden eingleisige Strecken erlaubt, ein leichterer Oberbau für die Schienen,

viel engere Kurven, größere Steigungen, mikrigere Bahnhöfe, weniger Signale und

unbeschrankte Bahnübergänge. Dies alles führte auch zur Einführung der Schmalspur.

Beim Bau galt die Direktive: entweder ganz billig oder gar nicht.

Bis 1933 gab es 420 solcher privater Klein- und Kleinstbahnen:

- 24 Bahnen in Hamburg/ Schleswig

- 58 in Bremen, Niedersachsen

- 54 in Nordrhein-Westfalen

- 24 in Hessen

- 19 in Rheinland-Pfalz/ Saarland

- 37 in Baden und Württemberg

- 23 in Bayern

|

| | Die Badische Lokal-Eisenbahnen AG (B.L.E.A.G.) war eine Tochtergesellschaft der

Westdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (W.E.G.) in Köln.

Die W.E.G. gründete die B.L.E.A.G. am 27. Oktober 1898 in Karlsruhe

zusammen mit Geheimrat Friedrich LENZ und einigen Banken. Die Badische sollte

als Betriebsführungs-Gesellschaft für die badischen Bahnen der W.E.G. sein. Sie hatte

ein Aktienkapital von 6 Millionen Mark. 30% davon gehörten der W.E.G.

Das Streckennetz der Badischen umfasste im Jahre 1914 vier normalspurige Bahnbetriebe

mit einer Streckenlänge von 97 km:

- die Katzbachbahn mit 26,5 km; 5. März 1896; Bruchsal - Ubstadt - Odenheim - Hilsbach

- die

Kraichgaubahn mit 14,9 km als Zweigstrecke der Katzbachbahn von Ubstadt - Menzingen

- die

Bühlertalbahn mit 6,0 km; 28. Dezember 1896; Bühl – Oberbühlertal

- die

Wieslocher Bahnen mit 19,1 km; 14. Mai 1901; Walldorf - Wiesloch - Meckesheim

Zweigstrecke Wiesloch - Waldangelloch mit 13,2 km; 16. Oktober 1901

- Neckarbischofsheim - Hüffenhardt mit 17,1 km; 16. Oktober 1902

- die

Albtalbahn mit 56,4 km; Karlsruhe Albtalbf - Ettlingen - Herrenalb

Zweigstrecke Busenbach - Ittersbach - Pforzheim; 1. Dezember 1897

Am 1.4.1957 übernahm die kurz vorher gegründete AVG der Stadt Karlsruhe den Betrieb der Albtalbahn.

Mit dem problemlosen Wechsel der Stromart- und stärke vom Straßenbahn- auf Eisenbahngleis hat die AVG

(Albtalverkehrsges.) Verkehrsgeschichte geschrieben. Die Strassenbahn rollt mit 750 Volt Gleichstrom im

Stadtgebiet Karlsruhe und fährt dann mit 15.000 Volt Wechselstrom im Eisenbahnnetz

Bis 1910 war die B.L.E.A.G. auch Eigentümerin von zwei Nebenbahnen in Württemberg:

- die

Härtsfeldbahn mit 55,5 km; 29. Oktober 1901; Aalen - Neresheim - Dillingen

- Reutlingen - Gönningen mit 16,5 km; 20. September 1902

Diese beiden Bahnen wurden an die "Württembergischen Nebenbahnen AG" verkauft;

mit dem Erlös konnte die Albtalbahn elektrifiziert werden.

| | |

| Dampflokomotiven der Bauart Mallet waren auch bei der B.L.E.A.G.

weit

verbreitet, insbesondere bei steigungsreichen Strecken oder großen

Zuglasten. Bei dieser Konstruktion ist die hintere Achsgruppe fest im

Hauptrahmen gelagert, während die vorderen Achsen in einem Drehgestell

laufen. Durch diese Konstruktion bleibt die Lokomotive trotz eines

Antriebes auf alle Achsen sehr gut kurvengängig. Die beiden Zylindergruppen

arbeiten nach dem Vierzylinder-Verbund-Prinzip, dabei durchströmt der

Dampf zunächst die hinteren fest gelagerten Hochdruck-Zylinder und wird

dann über eine flexible Dampfzuleitung zu den vorderen Niederdruckzylindern

geleitet.

|

In der Weltwirtschaftkrise um das Jahr 1930 geriet die B.L.E.A.G.

in finanzielle Schwierigkeiten. Um den Bahnbetrieb weiterführen zu können, nahm die

Gesellschaft ein Darlehen von 100.000.- RM auf. Das Land Baden übernahm die Bürgschaft.

Trotzdem ging die Gesellschaft am 26. September 1931 in Konkurs.

Die Bahnen wurden am 1. Januar 1932 für 500.000.- Mark an die

"Deutsche Eisenbahn-Betriebsgesellschaft AG (DEBG)" veräußert.

Der Abschnitt Brötzingen - Ittersbach der Albtalbahn war schon

zum 1. Februar 1931 der Stadt Pforzheim überlassen worden. Die Stadt Pforzheim

erneuerte die Elektrifizierung dieser Strecke elektrifizierte und betrieb die

Strecke in eigener Regie.

Die "Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft (WeEG)" wurde in Köln am 12. Dezember 1895

gleichsam als Gegenstück zur Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft in Königsberg (ODEG)

gegründet. Ein Bankenkonsortium übernahm 90% des Aktienkapitals von 5 Millionen Mark.

Die "WeEG" trat an die Stelle der Firma "Lenz & Co GmbH" in deren Bau- und

Betriebsführungsverträge mit den Kreisen Bergheim, Euskirchen, Geilenkirchen und

Gummersbach ein, führte aber auch weitere Bahnbauten in eigener Regie durch.

Sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht betrieb sie seit Ende der

neunziger Jahre ihre Geschäfte weitgehend unabhängig von Lenz.

Die Hauptwerkstätte der WeEG war in Liblar.

In den Jahren 1925 bis 1927 erwarb die "AG für Verkehrswesen" neben der Mehrheit

des Kapitals an der "Württembergischen Nebenbahn" und der "Moselbahn" auch 90%

der Aktien der Westdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft.

Diese fusionierte schließlich am 1. Januar 1928 mit der AGV. Einen Teil der

Aufgaben der "WeEG" führte im Rahmen des AGV-Konzerns die "Vereinigte Kleinbahnen AG"

weiter.

Die "Württembergische Nebenbahnen AG (WN)" wurde am 14. Juli 1884 unter der

"Filderbahn-Gesellschaft" gegründet, um meterspurige Bahnen auf den südlich von

Stuttgart gelegenen Fildern zu bauen und zu betreiben. Zwischen 1884 und 1897

entstanden vier Strecken mit einer Länge von rund 25 km. Am 1. Juni 1903 trat die

"Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft" als Gesellschafter in die "

Filderbahn-Gesellschaft" ein, um die Elektrifizierung und teilweise Umspurung der

Bahnen zu erleichtern; außerdem übernahm sie deren Betriebsführung.

Das Ziel, weitere Bahnen im Lande zu übernehmen, führte dazu, dass die "Filderbahn"

ihren Namen ab 29. Mai 1905 in "Württembergische Nebenbahnen AG (WN)" änderte.

Bis zum Jahre 1910 war der Bestand der "WN" um drei Nebenbahnen mit insgesamt

fast 95 km Streckenlänge angewachsen.

In den Jahren 1928/29 kamen die Hauptaktionäre der

"Württembergischen Nebenbahnen AG (WN)" und der

"Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft(WEG)" unter das Dach des AGV-Konzerns.

Das führte zu einer engen Zusammenarbeit von "WN" und "WEG", die nun in Personalunion

geführt wurden. Im Jahre 1966 wurden beide Gesellschaften in die Rechtsform einer

GmbH umgewandelt. Schließlich beschlossen die Organe beider Gesellschaften am

13. August 1984 die Verschmelzung unter der Firma "

Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG)" mit Sitz in Waiblingen.

|

| | Die "Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft (DEBG)" wurde am 15. November 1898

in Berlin gegründet. Gründer waren die "Bahnbau- und Betriebs-Gesellschaft Vering & Waechter",

die Firma "Doertenbach & Co." sowie die "Mitteldeutsche Creditbank".

Die "DEBG" übernahm von der Firma "Vering & Waechter" die Betriebsführung von

zwölf Nebenbahnen mit einer Länge von 184 km, vier davon lagen in Baden.

Die DEBG baute weitere vier Bahnen in Baden und drei in Elsass-Lothringen,

die allerdings nach dem Weltkrieg I verloren gingen.

Der Verlust der Strecken in Elsass-Lothringen wurde ausgeglichen durch den Erwerb der

fünf Bahnen der "Badischen Lokal-Eisenbahn-Gesellschaft (BLEAG)" am 22. Dezember 1931.

| | | Zu Beginn des Weltkrieges II gehörten der "DEBG" folgende Nebenbahnen im damaligen Land Baden:

Achertalbahn, Albtalbahn, Bruchsaler Bahnen, Bühlertalbahn, Harmersbachtalbahn, Jagsttalbahn

Kandertalbahn, Münstertalbahn, Neckarbischofsheim-Hüffenhardt

Oberschefflenz-Billigheim, Orschweier-Ettenheimmünster, Wieslocher Bahnen

1956/57 verkaufte die "DEBG" die elektrifizierte Albtalbahn

(Karlsruhe - Bad Herrenalb) an das Land Baden-Württemberg. Das Land

gab die Strecke an die neugegründete Abtal-Verkehrs-GmbH weiter.

Die Gesellschaft löste sich 1970 auf.

|

|